科学前沿

赵明教授课题组对晚期肝癌靶免联合的机制及耐药后治疗提出新探索近年来,不可切除肝癌(简称uHCC)的重要的治疗方式——介入治疗取得明显进步,系统治疗方案也在不断丰富,靶向治疗、免疫治疗及靶免联合治疗,为患者提供了多样的选择。贝伐单抗联合阿替利珠单抗(A+T)以及帕博利珠单抗联合仑伐替尼(K+L“可乐”组合)都显著延长了uHCC患者的生存时间。然而,部分患者因药物耐受、应用禁忌症、静脉注射风险及经济条件等因素,无法接受靶免联合治疗中的免疫治疗环节,单用靶向药物治疗的肿瘤反应程度有限。因此,深入研究靶向药物(如仑伐替尼)在肿瘤微环境(简称TME)中的机制,并从中寻找可替代免疫治疗药物的联合治疗方案显得尤为迫切和重要。 目前,针对uHCC的多07-062021

赵明教授课题组对晚期肝癌靶免联合的机制及耐药后治疗提出新探索近年来,不可切除肝癌(简称uHCC)的重要的治疗方式——介入治疗取得明显进步,系统治疗方案也在不断丰富,靶向治疗、免疫治疗及靶免联合治疗,为患者提供了多样的选择。贝伐单抗联合阿替利珠单抗(A+T)以及帕博利珠单抗联合仑伐替尼(K+L“可乐”组合)都显著延长了uHCC患者的生存时间。然而,部分患者因药物耐受、应用禁忌症、静脉注射风险及经济条件等因素,无法接受靶免联合治疗中的免疫治疗环节,单用靶向药物治疗的肿瘤反应程度有限。因此,深入研究靶向药物(如仑伐替尼)在肿瘤微环境(简称TME)中的机制,并从中寻找可替代免疫治疗药物的联合治疗方案显得尤为迫切和重要。 目前,针对uHCC的多07-062021 张力团队这项研究证实可延长晚期EGFR突变型肺癌患者的无病生存时间2021年5月21日,由中肿牵头联合多中心研究团队在国际胸部肿瘤学知名期刊《胸部肿瘤学杂志》(Journal of Thoracic Oncology)在线发表题为《阿帕替尼联合吉非替尼一线治疗晚期EGFR突变型非小细胞肺癌的III期临床研究(ACTIVE研究)》的主要研究结果(文章链接请点击文末阅读原文)。中山大学肿瘤防治中心张力教授、赵洪云教授共同牵头,联合全国31家医疗单位,开展了这项随机、安慰剂对照、双盲、III期临床研究。 《胸部肿瘤学杂志》在线发表张力教授、赵洪云教授团队研究成果 肺癌是我国及世界发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,40%的肺癌确诊时已是晚期,06-182021

张力团队这项研究证实可延长晚期EGFR突变型肺癌患者的无病生存时间2021年5月21日,由中肿牵头联合多中心研究团队在国际胸部肿瘤学知名期刊《胸部肿瘤学杂志》(Journal of Thoracic Oncology)在线发表题为《阿帕替尼联合吉非替尼一线治疗晚期EGFR突变型非小细胞肺癌的III期临床研究(ACTIVE研究)》的主要研究结果(文章链接请点击文末阅读原文)。中山大学肿瘤防治中心张力教授、赵洪云教授共同牵头,联合全国31家医疗单位,开展了这项随机、安慰剂对照、双盲、III期临床研究。 《胸部肿瘤学杂志》在线发表张力教授、赵洪云教授团队研究成果 肺癌是我国及世界发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,40%的肺癌确诊时已是晚期,06-182021- 06-082021

由中肿牵头联合复肿和浙二开展的多中心临床研究证实血液循环肿瘤DNA可用于结直肠癌术后复发风险预测摘要:血液循环肿瘤DNA可用于结直肠癌术后复发风险预测。 2021年5月17日,由中肿牵头联合复肿和浙二组成的多中心研究团队在国际肿瘤学知名期刊《血液学与肿瘤学》在线发表题为《术后循环肿瘤DNA可作为II/III期结直肠癌复发风险标志物》的最新研究成果(点击文末链接阅读原文)。中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授、王峰教授联合复旦大学附属肿瘤医院蔡三军教授以及浙江大学医学院第二附属医院丁克峰教授共同开展了这项多中心研究,为论文的共同通讯作者;陈功教授(中肿)、彭俊杰教授(复旦大学附属肿瘤医院)、肖乾教授(浙江大学医学院附属第二医院)和吴灏祥医师(中肿)为论文的共同第一作者。05-202021

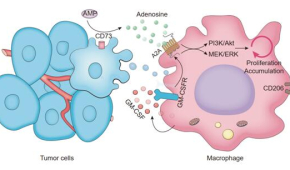

由中肿牵头联合复肿和浙二开展的多中心临床研究证实血液循环肿瘤DNA可用于结直肠癌术后复发风险预测摘要:血液循环肿瘤DNA可用于结直肠癌术后复发风险预测。 2021年5月17日,由中肿牵头联合复肿和浙二组成的多中心研究团队在国际肿瘤学知名期刊《血液学与肿瘤学》在线发表题为《术后循环肿瘤DNA可作为II/III期结直肠癌复发风险标志物》的最新研究成果(点击文末链接阅读原文)。中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授、王峰教授联合复旦大学附属肿瘤医院蔡三军教授以及浙江大学医学院第二附属医院丁克峰教授共同开展了这项多中心研究,为论文的共同通讯作者;陈功教授(中肿)、彭俊杰教授(复旦大学附属肿瘤医院)、肖乾教授(浙江大学医学院附属第二医院)和吴灏祥医师(中肿)为论文的共同第一作者。05-202021 郑利民教授课题组研究成果:发现肝癌诱导促癌型巨噬细胞的增殖及其调控机制巨噬细胞是组织中数量最多的免疫细胞之一,具有高度的异质性,可以根据所处的组织环境在不同的功能间切换。它们既可以通过吞噬肿瘤细胞、递呈肿瘤相关抗原等,发挥杀死肿瘤细胞的作用;又可以通过促进肿瘤细胞的转移、介导免疫抑制等,发挥促进肿瘤进展的作用,也就是说巨噬细胞可以从抗癌的角色转变为促癌的角色,反之亦行。如此,巨噬细胞对肿瘤的作用便取决于巨噬细胞的“角色扮演”。为了探寻肿瘤中巨噬细胞的功能和机制,中山大学肿瘤防治中心郑利民教授课题组以肝癌为模型开展了一系列的研究。 首先,通过对肝癌临床样本的系统研究,课题组证实了肝癌组织中浸润的大量巨噬细胞受肿瘤“教育”,通过诱05-122021

郑利民教授课题组研究成果:发现肝癌诱导促癌型巨噬细胞的增殖及其调控机制巨噬细胞是组织中数量最多的免疫细胞之一,具有高度的异质性,可以根据所处的组织环境在不同的功能间切换。它们既可以通过吞噬肿瘤细胞、递呈肿瘤相关抗原等,发挥杀死肿瘤细胞的作用;又可以通过促进肿瘤细胞的转移、介导免疫抑制等,发挥促进肿瘤进展的作用,也就是说巨噬细胞可以从抗癌的角色转变为促癌的角色,反之亦行。如此,巨噬细胞对肿瘤的作用便取决于巨噬细胞的“角色扮演”。为了探寻肿瘤中巨噬细胞的功能和机制,中山大学肿瘤防治中心郑利民教授课题组以肝癌为模型开展了一系列的研究。 首先,通过对肝癌临床样本的系统研究,课题组证实了肝癌组织中浸润的大量巨噬细胞受肿瘤“教育”,通过诱05-122021 夏建川研究员团队研究成果:肝细胞癌相关成纤维细胞通过重塑肿瘤微环境促进肝癌细胞“干性”转化中的作用和机制近日,中山大学肿瘤防治中心夏建川研究员课题组在肝细胞癌的发病机制研究中取得重大突破,首次发现在肝癌微环境中,肝癌相关成纤维细胞(CAF)能重塑肿瘤微环境,促进肝癌细胞干性转化的作用及其分子机制。这项题为《肿瘤相关成纤维细胞通过细胞间相互交流促进肝癌发展》的研究于2021年04月01日发表在国际知名期刊《肝脏病学》上。 《肝脏病学》在线发表夏建川研究员团队研究成果 根据 2020年 WHO 公布的全球癌症报告,全球新增肝癌患者约 91万人,因肝癌死亡的患者约 83 万人,而中国的肝癌发病人数和死亡人数均占全世界的近 50%,已成为世界上肝癌发病及死亡05-082021

夏建川研究员团队研究成果:肝细胞癌相关成纤维细胞通过重塑肿瘤微环境促进肝癌细胞“干性”转化中的作用和机制近日,中山大学肿瘤防治中心夏建川研究员课题组在肝细胞癌的发病机制研究中取得重大突破,首次发现在肝癌微环境中,肝癌相关成纤维细胞(CAF)能重塑肿瘤微环境,促进肝癌细胞干性转化的作用及其分子机制。这项题为《肿瘤相关成纤维细胞通过细胞间相互交流促进肝癌发展》的研究于2021年04月01日发表在国际知名期刊《肝脏病学》上。 《肝脏病学》在线发表夏建川研究员团队研究成果 根据 2020年 WHO 公布的全球癌症报告,全球新增肝癌患者约 91万人,因肝癌死亡的患者约 83 万人,而中国的肝癌发病人数和死亡人数均占全世界的近 50%,已成为世界上肝癌发病及死亡05-082021- 元云飞教授和李斌奎主任医师课题组研究成果:肝动脉栓塞化疗-肝动脉灌注化疗(中肿方案)大幅提高肝癌转化手术成功率根治性手术切除是目前肝癌病人获得长期生存的最重要手段。我国70%~80%的肝癌病人在初诊时已为中晚期,失去根治手术切除机会,总的5年生存率不足20%。因此,如何通过转化治疗,使肝癌初始不可切除者转化为可切除、或使姑息性手术转化为根治性手术,从而延长病人生存,对于提升肝癌总体预后意义重大。目前肝动脉栓塞化疗(TACE)是不能手术肝癌患者常用治疗方法,然而,传统的TACE治疗效果有限,手术转化率不到10%。寻找转化率更高的手段一直是肝癌治疗追求的目标。近年来,研究证实基于FOLFOX方案的肝动脉灌注化疗(HAIC)用于治疗中晚期肝癌可显著提高肿瘤客观缓解率,且安全可行。而在传04-232021