中山大学肿瘤防治中心陈帅教授团队发现结直肠癌治疗新靶标

2021-03-29

结直肠癌是世界范围内最常见的恶性肿瘤之一。近年来,随着我国人民生活水平的提高、膳食结构改变,结直肠癌发病率呈上升趋势,严重危害人民健康。发现新的治疗靶标将为抗肿瘤新药开发提供重要的理论依据。中山大学肿瘤防治中心陈帅教授团队通过shRNA文库联合二代测序技术筛选结直肠癌候选治疗靶标,并于近期在Advanced Science杂志报道了DKC1基因的相关研究成果。

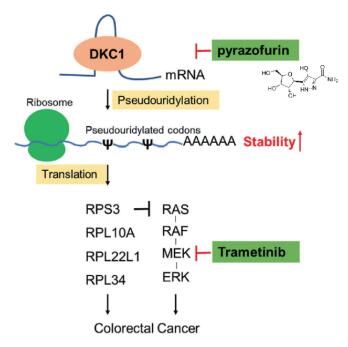

DKC1属于假尿嘧啶合成酶家族,催化RNA发生假尿嘧啶(ψ)修饰。DKC1同时也是端粒酶复合物的亚基,其基因突变会导致先天性角化不良,但其在肿瘤治疗中的潜在价值目前尚未知晓。研究团队发现DKC1的表达水平在结直肠癌组织中异常升高,且其高表达与患者的不良预后显著相关。功能研究表明,DKC1能够结合包括RPS3在内的多个核糖体蛋白的mRNA,延长这些mRNA的半衰期,从而升高RPS3等蛋白在细胞内的表达量,促进肿瘤细胞的恶性增殖。相反,DKC1的抑制剂pyrazofurin则显著抑制RPS3等核糖体蛋白的表达,具有抗肿瘤活性。这些研究表明DKC1是一个结直肠癌治疗的候选新靶标。

在上个世纪寻找肿瘤化疗药物的浪潮中,pyrazofurin已经在包括结直肠癌在内的多种肿瘤中展开了临床试验,但是疗效却差强人意。针对这一临床现象,并结合已有的报道RPS3能够抑制ERK信号通路,中山大学肿瘤防治中心陈帅教授研究团队提出猜想:是否DKC1-RPS3信号轴能够抑制ERK信号通路?Pyrazofurin是否意外地活化了ERK通路、部分削弱其抗癌效果?接下来的研究证实DKC1导致的RPS3表达能够结合并抑制H-RAS,从而抑制MEK-ERK信号通路。Pyrazofurin治疗的同时联合使用trametinib(MEK抑制剂),则具有显著的协同抗癌效果。

联合治疗的模式图

抗肿瘤药物的联合使用是目前非常热门的研究领域,能够降低药物的副作用、克服耐药、增加疗效。本研究揭示了一个结直肠癌治疗新靶标DKC1,并通过药物机理和动物实验研究阐释了联合使用DKC1抑制剂和RAF/MEK/ERK信号通路抑制剂的合理性,有望为结直肠癌新药研发提供新的选择。华南恶性肿瘤防治全国重点实验室博士后阚光嫣为该论文的第一作者,陈帅教授为通讯作者,结直肠科陈功教授为论文做出了重要贡献。

通讯作者简介

陈帅,教授,博士生导师。主要从事炎症与消化系统肿瘤研究,近五年以通讯作者身份在Nature Communications、 Advanced Science、Cell Reports、Cell Death and Disease、Journal of Pathology、Journal of Immunology等杂志发表论文十余篇。自从入驻大学城实验室以来,通过cDNA文库筛选、shRNA文库筛选等高通量基因功能研究手段,发现了一批在炎症调控及肿瘤发生过程中发挥重要作用的新蛋白,揭示了“炎-癌”转化的新机制,并致力于在此基础上开发新的抗炎、抗肿瘤药物。