不可不看:肿瘤相关凝血功能障碍的实验室检查何霞

凝血功能障碍与出血是恶性肿瘤常见并发症,也是导致肿瘤患者常见死亡原因之一。约50%的患者在其患病的过程中产生凝血功能异常,包括弥漫性血管内凝血、血栓、出血的问题。

血栓

·静脉血栓事件

静脉血栓栓塞(VTE)包括深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE),是癌症患者常见并发症,发生率15%,是非癌症患者的4-7倍,因此目前临床中约有20%的VTE事件与肿瘤相关。肿瘤患者发生血栓的机制包括:血流游滞、高凝状态、血管损伤(化疗和手术)三大诱因。肿瘤除了因自然病程进展而导致死亡外,癌症相关血栓(CAT)是导致患者死亡的第二原因。

·动脉血栓事件

虽然现在对肿瘤相关动脉血栓时间的报道数据相对较少,但是多项研究已经证实肿瘤患者出现脑血栓、心梗、周围动脉血栓等动脉血栓事件的几率相对较高。

·微血管血栓

临床中以弥漫性血管内凝血(DIC)、血栓性微血管病(TMA)、血液系统肿瘤容易出现的肝静脉窦阻塞综合症(SOS)等为代表的微血管血栓与肿瘤具有相关性。肿瘤相关的DIC与感染和创伤引起的DIC不同,实体瘤并发的DIC通常没有显著的临床表现,只出现实验室检查的异常。部分病人将会出现过多的流血,动静脉栓塞或非细菌性心内膜炎,小部分患者有可能出现或者同时出现微血管病性溶血性贫血、血小板减少症。

出血

除血栓外,出血也是肿瘤相关凝血障碍的一种重要表现形式。众所周知,以白血病为代表的血液系统肿瘤更容易导致患者异常出血。同样,在实体瘤的病人中约有10%的病人也通常合并异常出血。而导致异常出血的常见原因及机制为:

· 血小板减少

· 凝血因子合成减少:通常见于肝衰竭及维生素K缺乏患者

· 抗凝治疗

· 肿瘤直接血管侵犯

· 弥散性血管内凝血

· 获得性凝血因子抑制

一、凝血酶原时间(Prothrombin time, PT)

正常参考范围:9.8~13.5s。

临床应用:凝血酶原时间是检查外源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性纤维蛋白原、 凝血酶原、和凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的缺陷或抑制物的存在,同时用于监测口服抗凝剂的用量,是监测口服抗凝剂的首选指标。还可作为肝脏合成蛋白质功能的检测。

延长:>3秒有临床意义。

1、广泛而严重的肝脏实质性损伤,如急性重症肝炎及肝硬化;

2、先天性外源凝血因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ减少及纤维蛋白原的缺乏;

3、获得性凝血因子缺乏,如:急性DIC消耗性低凝期、原发性纤溶亢进、阻塞性黄疸、维生素K 缺乏;

4、血循环中有抗凝物质存在:如服用口服抗凝剂、肝素、FDP和香豆素等抗凝剂。

缩短:

1、DIC早期呈高凝状态;

2、血栓栓塞性疾病和其它血栓前状态(凝血因子和血小板活性增高及血管损伤等);

3、口服避孕药;

4、先天性凝血因子V增多;

PT活动度(PT%):常参考值范围70~130%。与凝血酶原时间的意义相同,且更能准确地反映凝血因子的活性。肝脏是合成凝血因子的重要器官,因此PT%的高低能够反映肝细胞损伤的程度。如果PT%持续下降而无上升趋势,则提示预后极差。

国际标准化比值(INR):常参考值范围0.85~1.2。目前国际上强调用INR来监测口服抗凝剂(如华法林)的用量,且较凝血酶原时间更准确。临床意义与凝血酶原时间相同。抗凝治疗监控:口服抗凝剂“华法林”,用药维持范围2.0-4.0。

二、 活化部分凝血活酶时间(Activated partial thromboplastin time, APTT)

正常参考范围:23.3~32.5 s

临床应用:检查内源性凝血因子的一种过筛试验,用来证实先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在它们相应的抑制物,超过正常对照10s以上为异常。由于肝素主要是内源性凝血途径,所以是用来监测普通肝素的首选指标,使其延长1.5~2.5倍为宜。

延长:>10秒

1、凝血因子Ⅷ、Ⅺ、Ⅻ缺乏症;

2、血友病甲、血友病乙(Ⅸ)部分血管性假血友病患者

3、严重的凝血酶原(因子Ⅱ)及凝血因子V 、X 减少和纤维蛋白原缺乏:肝脏疾病、阻塞性黄疽、新生儿出血症。肠道灭菌综合征、吸收不良综合征、口服抗凝剂及低(无)纤维蛋白血症等;

4、血循环中有抗凝药物存在:如抗凝因子Ⅷ或因子Ⅸ抗体等;

5、系统性红斑狼疮及一些免疫性疾病。

缩短:

1、凝血因子Ⅷ、Ⅹ活性增高;

2、血小板增多症;

3、高凝状态:如促凝物质进人血液及凝血因子的活性增高等情况;DIC高凝期、不稳定性心绞痛、脑血管病变、糖尿病血管病变、脑梗塞;

4、妊趁高血压综合症和肾炎综合症,静脉穿刺不顺利混入组织液;

5、血栓前状态和血栓性疾病:如心肌梗死、不稳定型心绞痛、脑血管病变、糖尿病伴血管病变、肺梗死、深静脉血栓形成;

监控:肝素抗凝治疗中APTT的预算期为正常值的1.5-2.5倍。

三、纤维蛋白原(Fibrinogen, Fbg)

正常参考值:1.8~4 g/L。

临床应用:由肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质。Fbg增高常见于应激反应、肿瘤、急性炎症。Fbg减少主要见于DIC、原发性先溶亢进、重症肝炎、矸硬化和溶栓治疗时。

增加:

1、机体感染;毒血症、肝炎、轻度肝炎、胆囊炎及长期局部炎症;

2、无菌性炎症:恶性肿瘤、糖尿病、肾病综合症、尿毒症、风湿热、风湿关节炎;

3、糖尿病酸中毒;

4、心血管疾病:动脉硬化症、脑血栓、血栓静脉炎、心肌梗塞、放射治疗

5、妇女经期、妊娠晚期、妊高症及剧烈运动后;

6、放疗后,灼伤,休克,外科大手术后,恶性肿瘤等。

减少:

1、肝脏疾病:慢性肝炎、肝硬化、急性肝萎缩;

2、砷、氯仿、四氯化碳中毒均可使纤维蛋白原减少;

3、DIC:因纤维蛋白原消耗及继发性纤溶活性亢进纤维蛋白原呈进行性下降;

4、原发性纤维蛋白原缺乏症;

5、原发性纤溶活性亢进;

6、恶性贫血及肺、甲状腺、子宫、前列腺手术。

监控:溶栓治疗的监控范围:1.2g/L-1.5g/L,1.2g/L时引起病人出血。

四、凝血酶时间(Thrombin time, TT)

正常参考值:14~21s。

临床应用:TT是反映血浆内纤维蛋白原水平及血浆中肝素样物质的多少。前者增多和后者减少时TT缩短,否则延长。可用于肝素用量的检测。

延长:>3秒

1、纤维增多或肝素、类肝素抗凝物质存在(SLE、肝素、肾病)以及AT-Ⅲ显著提高;

2、纤维蛋白原降解物(FDP)的增加(如DIC纤溶期);

3、纤维蛋白原减少;

4、纤维蛋白原机能障碍;

5、纤维蛋白原分子异常;

6、尿毒症。

缩短:

1、高纤维蛋白血症;

2、离子存在时或标本有微小凝结块及PH呈酸性

监控:可用于粗略检测肝素抗凝治疗。

五、纤维蛋白(原)降解产物(Fibrin(ogen) degradation products, FDP)

正常参考值:0-5ug/mL

原发性或继发性纤维蛋白溶解功能亢进均可以升高,常见于:DIC,肾脏疾病,肝脏疾病,肺栓,深静脉血栓形成,心梗,溶栓治疗,恶性肿瘤等。

六、D-二聚体(D-dimer, DD)

正常参考值:0~0.55 ug/mL

纤维蛋白单体经活化凝血因子XⅢ交联后,再经纤溶酶水解所产生的一种特异性降解产物,是一个特异性的纤溶过程标记物。其含量变化可作为体内高凝状态和纤溶亢进的标志。溶栓过程用药前、中、后动态检测D-二聚体浓度变化对监测溶栓药物的效果有较大的临床价值。

临床应用:

1、排除肺栓塞(PE)

诊断PE的金标准是肺血管造影,但其具有侵袭性。1999年欧洲心脏病学会急性肺动脉栓塞诊断和治疗指南中,推荐使用D-二聚体检测作为急诊室肺栓塞诊断的筛选指标。大量研究表明,定量检测D-二聚体对PE的敏感性和阴性预期值均为100%,当D-二聚体检测值<0.55mg/L时,可排除PE。

2、弥漫性血管内凝血(DIC)

被认为是目前诊断DIC最有价值的指标之一。D-二聚体含量与患者机体的纤溶状况呈正相关,D-二聚体含量随病程的进展而逐渐增高,经有效治疗后,D-二聚体含量逐渐降低。若D-二聚体含量>0.5mg/L,对DIC高危患者有极高的预报价值。

3、深静脉血栓(DVT)的筛查

DVT单凭临床症状不能完全确诊,必须依赖静脉造影术,但静脉造影属有创伤性检查。因此,有效筛选试验显得尤为重要。D-二聚体检测是DVT筛选的有效手段。静脉造影确诊为DVT的病人D-二聚体含量均升高。所以,临床上怀疑DVT的病人如果D-二聚体含量正常,可完全排除DVT的诊断,从而避免静脉造影对病人带来的痛苦和危害。

4、脑梗死诊断及预后判断中的价值

目前,对脑梗死患者的诊断和疗效的观察,头颅CT是最重要的手段,但多数患者发病24h内CT变化不显示密度变化。发病后2~3周,脑梗死区处于吸收期,由于水肿消失和吞噬细胞的侵润,病灶与脑组织密度相等,从而导致CT上见不到病灶。反复CT检查,加重患者负担,延误时间。近年报道D-二聚体检测可填补这一缺憾。在脑梗死急性期,D-二聚体水平与正常对照组差异有统计学意义。恢复期D-二聚体水平较急性期下降,提示预后良好;较急性期上升者,预后不良。脑梗死患者早期溶栓治疗,溶栓后1h血浆D-二聚体水平急剧升高至峰值,维持6h,24h后基本恢复至溶栓前水平,48h后明显下降,基本恢复正常,与溶栓前比较有显著性差异。脑梗死急性期溶栓治疗中,随着血栓溶解,D-二聚体含量急剧上升,当血栓完全溶解,血管再通后,D-二聚体含量迅速下降。如果持续较高水平不降,提示血栓未完全溶解或有继发性血栓形成。

5、溶栓的监测及评估

血栓发生后,及时给预溶栓治疗,使血流复通,阻止病情恶化,及早解除病人痛苦,更快缓解症状而痊愈,但溶栓是一种很危险很急切的治疗方法,而给药的浓度又关系到治疗的效果及病人的安危。因此药物的用法、用量是至关重要的。D-二聚体作为血凝块被降解的特异性物质,它随着血栓被溶解,其血浆含量会不断增加。D-二聚体的升高,可特异的指示体内有血栓形成或溶栓治疗有效。因此,在溶栓的过程中,D-二聚体含量先升高,而后又降低,说明溶栓已达疗效;若升高后维持在一个高水平,则提示用药量不足。所以,D二聚体的变化有助于溶栓疗效的观察,指导用药的浓度。

七、抗凝血酶Ⅲ活性(Antithrombin Ⅲ, AT-Ⅲ)

正常参考值:75%-125%

临床应用:评估血中抗凝血酶抗凝活性;可用于筛查先天或获得性抗凝血酶缺乏;DIC、肝病、肝素治疗会使其活性下降。血液中的ATⅢ水平降低可能会导致肝素类药物治疗无效。

1、遗传性ATⅢ缺乏可分两型:

(1)CRM-型:即抗原与活性均下降。(2)CRM+型:抗原正常,活性下降。

2、获得性ATⅢ缺乏:

(1)ATⅢ合成降低,见于肝脏疾病、肝功能障碍、主要见于肝硬化、重症肝炎、肝癌晚期、常与疾病严重度相关,可伴发血栓形成。

(2)ATⅢ丢失增加:见于肾病综合症。

(3)ATⅢ消耗增加:见于血栓前期和血栓性疾病,如心绞痛、心肌梗塞、脑血管疾病、DIC高凝期、外科手术后、口服避孕药、深部静脉血栓形成、肺埂塞、妊高症等。

(4)ATⅢ水平增高:表明血液抗凝活性增强,见于血友病甲和血友病乙、口服抗凝药物、使用黄体酮类药物等。

八、蛋白C活性测定(protein C, PC)

正常参考值:70%-140%

临床应用:蛋白C为一种肝脏合成的维生素K依赖性的血浆蛋白质,以丝氨酸蛋白酶的酶原形式存在。以双链形式存在于血液中,蛋白C缺乏或功能异常会使活化蛋白C下降,出现高血栓栓塞倾向,导致易栓症。检测PC判断是否由于抗凝蛋白缺陷而产生易栓,可作为寻找静脉或动脉血栓的病因、诊断高凝状态的存在、肝病变等辅助疾病诊断及治疗的重要依据。化疗药如环磷酰胺、甲氨蝶呤可引起PC水平下降, PC的检测有助于监测治疗过程中血栓的形成。此外,肺癌合并肺血栓栓塞患者采用序贯抗凝和低分子肝素治疗后,ATⅢ、PC活性会比治疗前明显升高,因此ATⅢ、PC活性变化可以反映肺癌合并肺血栓栓塞抗凝治疗后的高凝状态,可作为肺癌合并肺血栓栓塞治疗的评价指标。

活性减低:见于冠心病、糖尿病、肾病综合症、妊娠后期等血栓性疾病;

活性增高:见于DIC,成人型呼吸窘迫综合症,肝功能不全,手术后及口服双香豆素抗凝剂等。

九、直接Xa因子抑制剂测定(heparin antifactor Xa test)

临床应用:肿瘤病人静脉血栓栓塞症(VTE)发生率高,抗凝药物(肝素、低分子肝素及利伐沙班)是目前临床上预防性治疗血栓的首选药物,但由于肿瘤病人局部浸润,凝血因子的慢性消耗等因素常可导致出血的发生;因此测体内抗凝药物的药物活性,便于用药剂量调整,降低出血风险和血栓复发的几率尤为重要。

正常参考值:

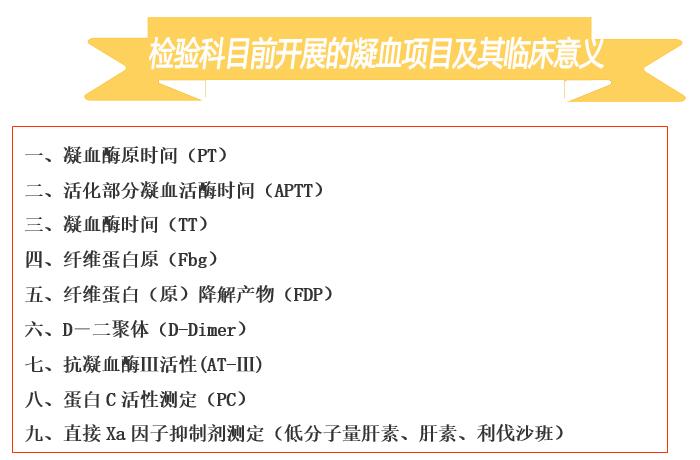

① 直接Xa因子抑制剂测定-低分子量肝素(LMWH)用于低分子肝素的抗凝治疗监测。

低分子肝素治疗的监测(依诺肝素)

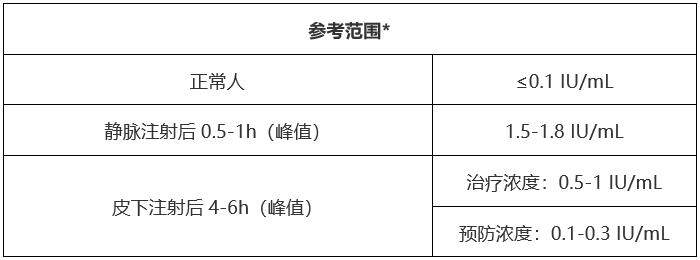

② 直接Xa因子抑制剂测定-肝素(UFH) 用于普通肝素的抗凝治疗监测。

普通肝素治疗的监测

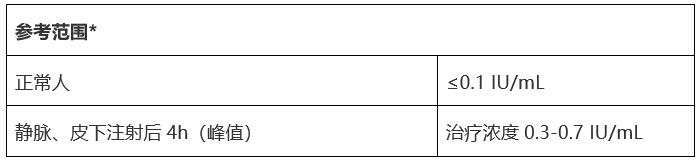

③直接Xa因子抑制剂测定-利伐沙班(RIVA)用于利伐沙班的抗凝治疗监测。

利伐沙班治疗的监测

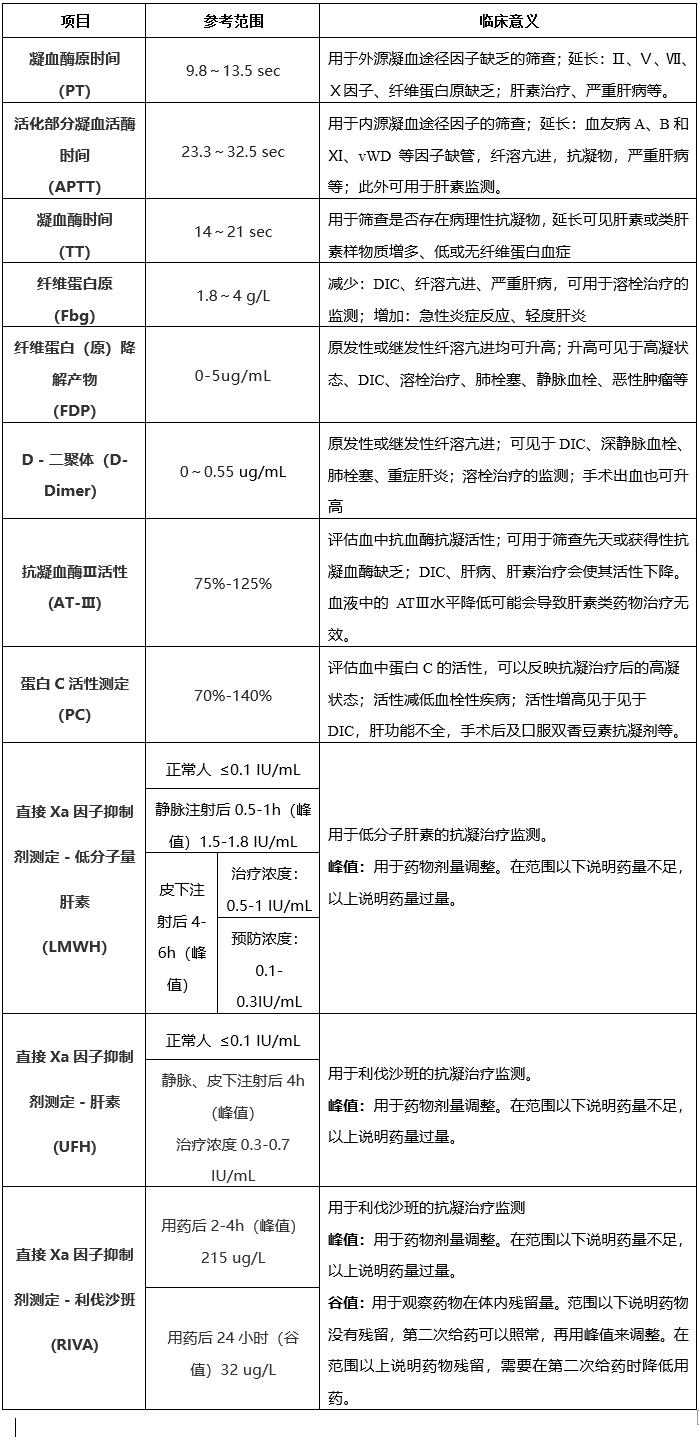

评价肿瘤患者的凝血功能,预防性抗凝,测体内抗凝药物的药物活性,对降低静脉血栓的发生和出血风险、提高生命质量和延长生存期至关重要。目前本科室开展的凝血相关的检测项目和临床意义汇总如下: