中心青年教师第三批专职辅导员及首批班主任上岗会暨中心学工队伍秋季培训会召开

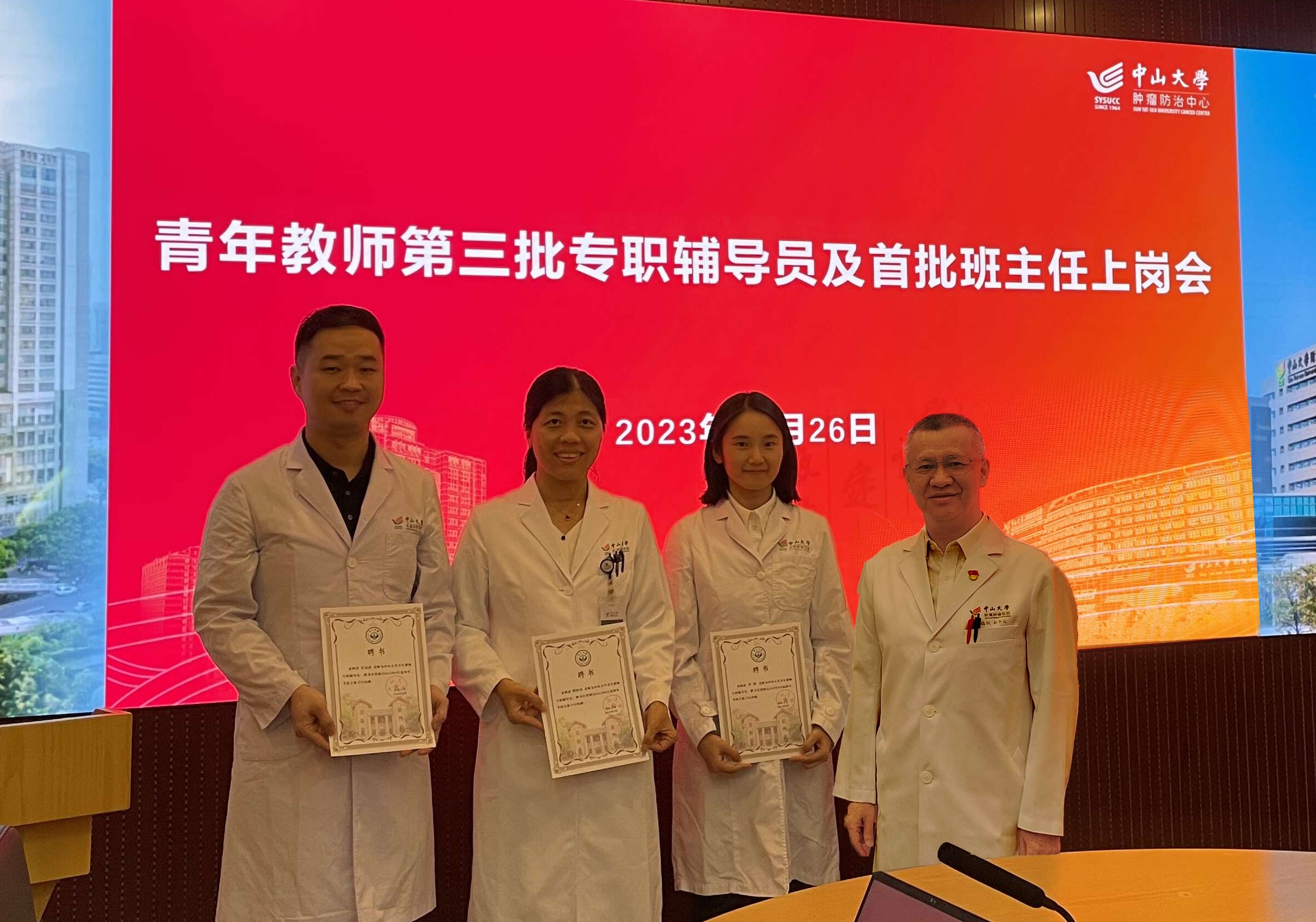

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持立德树人的根本任务,2023年10月26日,中山大学肿瘤防治中心召开了“青年教师第三批专职辅导员及首批班主任上岗会暨中心学工队伍秋季培训会”。中心党委副书记、纪委书记张远权,全体青年教师专职辅导员及班主任、教学与研究生科人员参加会议。

“研”途成长,感恩有您守护

张远权副书记为卸任的首批青年教师专职辅导员周仲国、柳娜老师颁发荣誉证书,并代表中心对卸任青年教师专职辅导员在任期间的辛勤付出和无私贡献表示衷心的感谢,他们甘为人梯的精神为中心研究生的成长成才提供了坚实的保障。

张远权副书记为卸任青年教师专职辅导员颁发荣誉证书

随后,张远权副书记分别为新任青年教师专职辅导员及班主任颁发聘书,期待新任辅导员及班主任能以蓬勃的朝气和活力,接过这份育人的重任,传承中心为研究生教育积极奉献的拳拳之心,助力中心研究生教育的高质量发展。

张远权副书记为新任青年教师专职辅导员颁发聘书

张远权副书记为新任的青年教师班主任颁发聘书

履新接力,延续育人初心

周仲国老师作为卸任青年教师专职辅导员代表发表离任感言,他对过去开展的学生工作做了分享和总结,为今后的辅导员工作提供了宝贵的经验,特别是结合了疫情期间的学生工作特点,强调辅导员应积极配合中心学生管理部门、各党支部和科室的工作,利用自身的专业领域知识及成长经历,与学生保持良好的沟通交流,做好学生的“解惑人”,引导学生“身心健康”的成长成才。

卸任辅导员代表周仲国老师发表离任感言

邱妙珍老师作为新任青年教师专职辅导员代表进行了履新发言,她表示上任后对辅导员的工作内容有了更全面的认识,作为学生工作的新人,在今后的工作中要向有经验的辅导员老师和同事虚心请教,同时与现任的辅导员老师和负责学生工作的同事紧密合作,努力做好辅导员工作。

新任青年教师专职辅导员代表邱妙珍老师发表履新发言

辅导员小白的成长“秘笈”

紧接着,张远权副书记就“怎样做一名合格的学生辅导员”为中心学工队伍开展专题培训,他明确了学生辅导员的工作定位,提出辅导员要读好“四书”学好“五经”,包括校史院史“历史书”,培养方案“说明书”,学生手册“工具书”,学籍档案“参考书”,同时多看经过、多问经验、多方经历、多想经略、多些经受。他强调,辅导员是一份用心灵启迪心灵,用灵魂唤醒灵魂的工作,唯有用心用情用力,才能真正成为学生信任、信赖的人生导师。最后,他鼓励学工队伍的老师多读多学,一起在研究生培养的道路上策马扬鞭。

张远权副书记为中心学工队伍开展专题培训

同学们快来找找你的“知心人”吧!

中心青年教师专职辅导员

李济宾

临床研究部副研究员,硕士生导师,临床研究方法学教研室秘书。曾获中山大学第十届教学成果一等奖,其“循证医学与临床流行病学(临床研究方法学)”获2022年中山大学(线下)一流本科课程认定,主持广东省研究生示范课程建设项目“临床研究方法学”。主编中科院规划教材《临床研究方法学》,参编4部国家规划教材。同时,主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金、CMB、中山大学青年教师团队项目等多项科研课题,发表相关研究论著 30 余篇。兼任中国抗癌协会期刊出版专业委员会委员、广东省医疗器械行业协会临床试验规范化委员会副主任委员、广东省生物统计学会理事、香港大学深圳医院干(体)细胞临床研究学术委员会委员等。

郑玮

超声心电科副主任医师,硕士生导师,规培专业基地教学秘书,党支部宣传委员兼青年委员。从事肿瘤超声诊断和介入治疗14年。主持国家级自然科学基金、广东省医学科研基金等科研项目,参与国家级重大项目及多个国内外多中心研究,在Radiology、European Radiology、IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics等高水平杂志发表SCI论文多篇。多年来活跃在临床教学一线,乐于与学生交流,多次获评“优秀规培带教教师”称号。

宋远斌

血液肿瘤科副研究员,博士生导师,华南恶性肿瘤防治全国重点实验室独立PI,国家高层次青年人才项目获得者,中山大学“百人计划”引进人才。目前研究方向为血液肿瘤人源化小鼠模型的建立及靶向治疗临床前研究,承担多项国家自然科学基金、高校基本科研业务费团队项目,在Science、Immunity、Leukemia、Nature Communications等国际知名杂志发表文章10余篇。

李婧

实验研究部副研究员,硕士生导师,广东省“珠江人才计划”青年拔尖人才,中山大学“百人计划”引进人才。研究领域是遗传、演化和基因组学,目前研究方向为基因组不稳定性的突变印记及其对肿瘤演化的影响。她近5年来主持的科研项目获得了国家自然科学基金,广东省基础与应用基础研究基金和广州市科技计划基础项目的资助,以第一作者身份(含共同)在领域内的高水平期刊Molecular Biology and Evolution, PNAS, PLoS Genetics发表多篇论文,并担任Journal of Genetics and Genomics期刊青年编委。

邱妙珍

内科主任医师,博士生导师,内科消化道团队的核心骨干成员,聚焦于消化道肿瘤的内科治疗。主持国家科技重大专项子课题和国家自然科学基金面上等10余项科研项目。在JAMA Oncol,Signal Transduct Target Ther,Cell Rep Med,Genome Medicine等国际知名杂志发表SCI论文70余篇。

中心青年教师班主任

陈雨沛

放疗科研究员、副主任医师,博士生导师。入选“中国科协青年人才托举工程”和“广东省自然科学基金杰出青年项目”。研究方向为鼻咽癌进展的机制及干预策略,发表一作/通讯高水平论文多篇,包括Lancet*2、 J Clin Oncol、Cell Res、Ann Oncol、Sci Adv、Adv Sci、Nat Med等;其中3篇论文入选ESI TOP 1%高被引论文,1篇论文入选1‰热点论文。任美国国家癌症研究院鼻咽癌临床试验协作组委员和中国-美国临床肿瘤学会鼻咽癌联合指南专家组委员。获第十四届吴孟超院士医学青年基金奖、中国生命科学十大进展、人民网“人民好医生”等奖励。

王梓贤

内科副主任医师、科秘书,硕士生导师。兼任广东省精准医学应用学会临床生信学会常委、广东省医疗器械协会临床试验规范化委员会常委、广州市抗癌协会理事等。主要从事胃肠肿瘤的内科诊治工作,致力于肿瘤免疫逃逸的机制及干预策略的基础及临床研究。主持国家自然科学基金、高校青年教师重点培育项目等,研究成果发表于Cancer Cell、Gut、Genome Med等期刊。执笔《结直肠癌免疫治疗专家共识》,参编《CSCO结直肠癌诊疗指南》、《中国科研信息化蓝皮书》等。

林楚勇

实验研究部副研究员,博士生导师,中山大学“百人计划”引进人才。主要从事肿瘤基础研究,累积发表SCI论文51篇,总被引数超2200次,个人H-index = 30。其中,已发表(共同)通讯/第一作者高水平论文21篇。近5年来,以“肿瘤逆境适应机制及干预”为主线开展序贯研究,在Mol Cell、J Clin Invest、J Hematol Oncol、Nat Commun等期刊发表9篇(共同)通讯作者论文。研究成果多角度阐明肿瘤适应逆境而产生恶性进展的动态调控机制,为抗肿瘤药物的研发提供新靶点和干预新思路。获国家自然科学基金面上项目(5项)、广东省杰出青年基金项目等资助。

周健

影像科副主任医师,硕士生导师,2023年优秀住培带教教师。研究聚焦影像新技术、影像组学和深度学习在消化系统肿瘤早筛、疗效评价和预后等方向。主持和参与国家自然科学基金、广东省科技计划项目等多项项目,在Nature Medicine、Annals of surgery、IEEE Transactions on Medical Imaging等杂志发表高水平论文40余篇,其中第一(共一)、通讯(共同通讯)作者10余篇,申请国家专利2项,获得香港大学郑裕彤博士奖助金。

张继

神经外科副主任医师,硕士生导师。科技部中信所科技专家,广东省“百县千镇万村高质量发展工程”卫生健康领域省级专家等。从事神经外科工作17年,完成神经系统各类肿瘤手术2000余例,尤其对鼻内镜颅底肿瘤、脊髓脊柱肿瘤有较丰富的治疗。曾到Seoul National University Hospital等单位学习。研究成果在Science Advances等期刊发表10余篇。主持及参与自然基金6项,获专利6项。

赵泽锐

胸科副主任医师,硕士生导师。研究方向主要为局部晚期肺癌术前新辅助治疗模式优化及新辅助治疗后局部晚期肺癌的微创扩大切除。多次在全国性胸外科手术技艺大赛中获奖,在J Thorac Cardiovasc Surg, Ann Thorac Surg, J Thorac Oncol等胸外科及肺癌专业领域杂志发表论文多篇。

陈宝清

放疗科副主任医师,硕士生导师。主攻食管癌、肺癌、骨与软组织肿瘤的放射治疗及综合治疗。主持国自然青年基金、广州市科技、中山大学青年培育等项目。在Lancet Oncology, Gastroenterology等杂志上发表高水平论文多篇。

魏灯辉

实验研究部副研究员,硕士生导师。主要研究方向为肿瘤关键膜蛋白的信号转导、稳态调节及细胞外囊泡,依托孙颖教授课题组开展研究。目前承担国家自然科学基金面上项目和广东省自然科学基金杰出青年项目。以第一/通讯作者(含共同)在Cell Res(2篇)、Signal Transduct Target Ther、Sci Adv、Cancer Commun、BMC Med、J Biol Chem(2篇)、J Virol等国际主流杂志上发表论著多篇。

向橦

实验研究部副研究员,硕士生导师。长期围绕“克服肿瘤微环境屏障的免疫细胞治疗策略”进行基础及其转化研究。在Nature Communications, Cancer Research, Cancer Immunology Research,Clinical and Translational Medicine,Oncogene等杂志发表SCI学术论文10余篇;发明专利授权4项,成功转化1项;获得3项国家自然科学基金资助(1青年+2面上),获国家级高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖。

来源:科教处教学与研究生科、职能部门教职工第二党支部

文:李婧、李星辉、梁锦仪