因时而变,常变常新——记中心放疗科变革与发展的足迹

放射治疗是肿瘤治疗中的一把重要利器。中山大学肿瘤防治中心拥有亚洲最大的放射治疗中心,12台直线加速 器、1台近距离治疗机、1台术中放疗机,6台模拟定位机,以及世界领先的预约放疗系统、科学的内部管理制度,合力奠定了其在亚洲放疗界不容置疑的翘楚地位。300多人的放疗大团队在科室干部的带领下,医生、物理师、治疗技师、工程师和护士各显神通,日均社会服务量全球第一,放射治疗量达到1000人次/日,精确放疗比例达到97%以上,为癌症的综合治疗提供了强有力的保障,使无数濒临绝望的癌症患者再获生机。

由原卫生部陈竺部长题字的放射治疗中心大楼外观

如今说起放疗科,从患者到职工,个个点头称赞。然而,就在五六年前,放疗科正面临很多新的问题,延续既往的工作模式医疗效率低、机器不时故障“罢工”,患者排队预约治疗等候2至3个月。回首过去,放疗科的发展历程如凤凰涅磐,在阵痛中蜕变,在变革中发展,因时而变,常变常新。

2014年5月,中心徐瑞华院长、李建超书记在放疗科召开现场办公会

一心为公•凝心聚力有法宝

夏云飞主任是放疗科的现任科主任,上任以来带领科室团队进行了多项重要的科室管理变革,在实践中摸索出一个“一”、两个“无”、三个“公”(团结一致;对医院的政策无条件执行,对职工反映的问题无条件及时反馈;公平、公正、公开)的管理理念。他坚韧执着的性格、独到的管理理念和得力的干部团队巧妙地化解了改革中的难题。放疗科的领导班子团结一致、配合得当是科室多项变革顺利落实、医院政策得以顺利地层层推进的有力保障。在夏主任看来,医院为国家考虑,科室为医院考虑,管理科室只是团结科室成员将医院战略目标的细化。

2017年3月,夏云飞主任在中山大学肿瘤防治中心目标考评与工作研讨会上,介绍放疗科改革经验

“公平、公正、公开”这条放疗科改革过程里一直秉持的大原则,一开始是改革遭遇阻力的主因,最后变成了科室运行强有力的动力!将资源公平、公正地分配,将改革的问题公开讨论,用制度有效管理是放疗科一路改革的惯用技法。迄今为止,放疗科已经通过科务会讨论通过了13项科室内部管理制度,涉及医疗、科研方方面面。遇到问题不回避,先由分管的科领导起草一个解决问题的初稿,经科务会讨论修改后,再征求全体主诊教授的意见,最后征求全科职工的意见,通过后成文做出明确规定。当300多位职工都参与到科室制度制定的过程里,制度的落实几乎是水到渠成。

良好的科室管理理念与文化氛围使科室成员心态渐渐变得超然与投入。每个季度科室内部的医疗质量交叉检查,要求医疗组、物理组、技术组就医疗上的问题互相提改进意见。一开始大家不好意思“互相揭发”,为了让大家放下包袱畅所欲言,一项“非惩罚性上报制度”应运而生。夏主任公开站出来,“找问题从我开始,先分析我组的病历”。现在医疗交叉检查,科室里形成了就事论事,有效沟通,坦然改进的良性循环,原本各自忙碌的医生、物理师、治疗师等因这种开诚布公的争论与交流,同事之间反而更加亲密起来。大家精神饱满地投入到医疗、科研、教学工作中,科室的进步竿头日上,多项研究成果被国际标准采纳。2016年,科室获得科研资助1023万余元,发表SCI130篇。2017年7月放疗科被美国放射治疗协作组(RTOG)接纳,正式加入NRG并成为独立会员,临床试验纳入国际质控体系,并可作为独立机构参与或开展放疗国际多中心临床试验,标志着科室的发展再上新台阶。

2011年底,放疗科医生在“新诊疗流程宣讲动员会”上签字承诺

回想这条并不平坦的变革之路,夏主任感慨道,“我这个人说话很直的,不怕得罪人,但其实只要真正为医院着想,最后大家都会支持你,医院会支持你,职工也会支持你,这样就真正实现团结一致”。

敢为人先•从零开始的预约放疗系统

在放疗科近年来的变革中,让患者最大获益、让员工最为满意的就是建立放射治疗信息整合平台(Mosaiq Integrate Platform,简称MIP)。现在放疗科的同事们到其他医院会诊交流,甚至在美国的放疗中心都会情不自禁地“吐槽”他们的信息系统不及我们便捷。近年来信息化建设已然成为中肿放疗科的一张新名片,来此参观学习的兄弟单位络绎不绝。MIP以“患者”为索引,以“治疗部位”为单位清晰定义了覆盖放疗的17个步骤节点,明确了每个步骤的流转节点,实时展示每个工作岗位的工作任务,极大地提升了放疗工作效率。

放疗中心自助排队叫号系统极大地方便了患者,预约等待时间不超过15分钟

想当初,推行的时候反对之声层出不穷。2011年,随着医院规模的扩大,建院之初曾经行之有效的“放疗牌”制度因不能适应现在精确放疗模式,而极大地阻碍了放疗资源的灵活配置,出现了患者排队而机器利用率不高的矛盾,等待无望的患者纷纷无奈离去。这一切放疗科老主任刘孟忠看在眼里,急在心里,他意识到了必须打破老式的预约方式,让患者们的需求得到及时的满足,这个想法和放疗科支部书记兼副主任孙颖教授一拍即合。

群众的需求就是变革的方向!在医院的积极支持下,大家说干就干。但是在放疗领域,当时中国还没有流程管理的信息系统。2012年孙颖主任在美国进修时,发现国外的工作效率和工作强度远远低过国内,美国人的放疗信息系统不宜照搬到国内使用。她回国后,更加坚定了要建中国放疗人自己的信息系统这一信念。一切从零开始,整整一年时间,孙主任在日常工作之余,每天至少挤出两个小时坐在服务台的电脑面前,构建系统的新框架,监督各个环节使用的情况、出现的问题,思考医生、物理师、治疗师和护士这些不同的使用者需要的功能,患者、机器等不同的维度需要显示的信息。

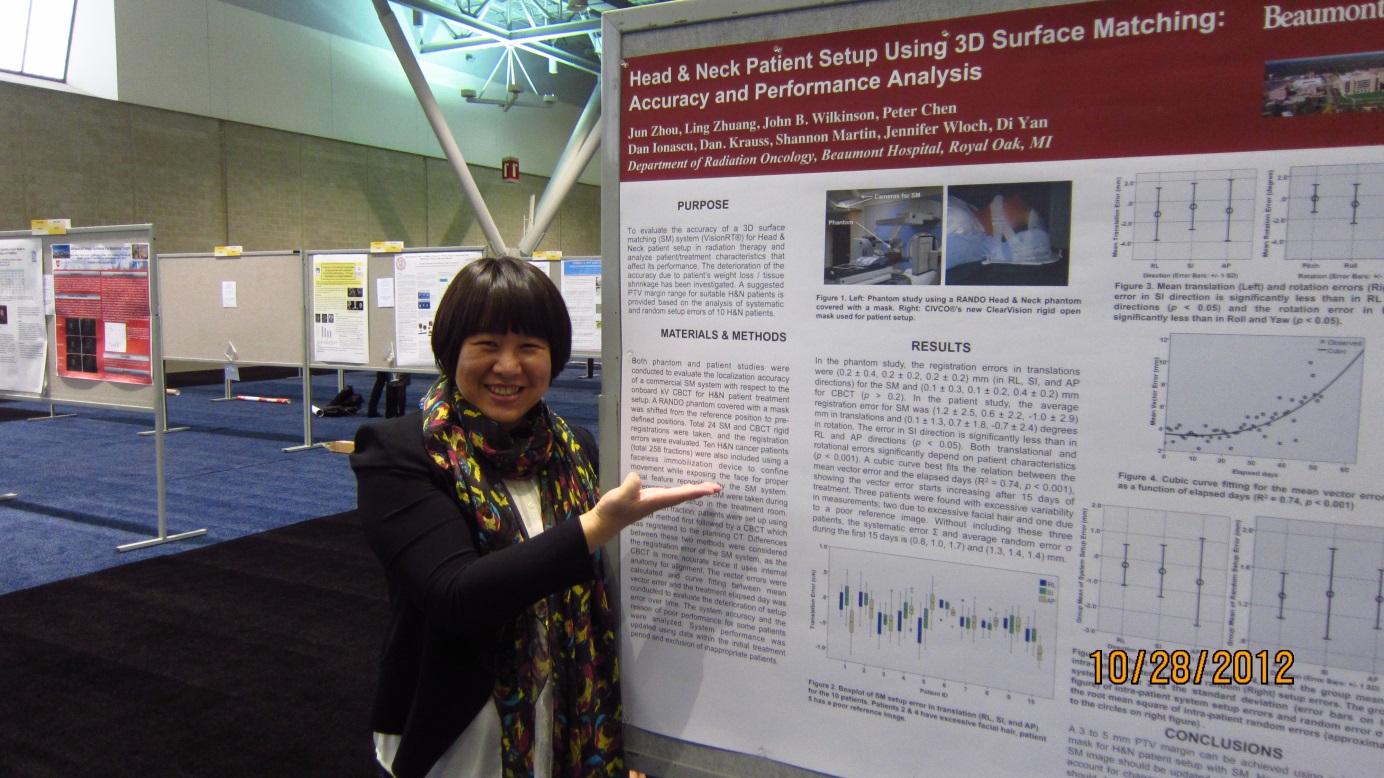

2012年孙颖教授在美国进修

经过一年多的构思和建设,中国的第一个MIP在医科达工程师的技术支持下,终于像拼拼图一样,一点一点地搭建起来了。系统试运行的时候,“倒逼”大家改变工作习惯,甚至在改变的初期出现了一度的工作效率低,遭遇了不少抱怨,这些都没有阻碍信息化建设小组改进的步伐。磨合一段时间后,大家不知不觉爱上了这个系统。有人称之为“放疗医生的小秘书”,因为系统会实时提醒医生,你在哪个环节有多少个工作待完成。不单医生方便,放疗科的各个岗位,医生、物理师、治疗师、收费员之间可以实现工作任务的无缝对接,再也不用接受之前的送单、电话、短信、微信随时轰炸,目前放疗科的工作无纸化程度已经到达95%以上。现在,在科室里MIP华丽转身为人人引以为傲的宝贝,大家在使用中逐步从正面提一些改进意见、增加新功能。

2012年,潘国英教授伉俪、刘孟忠教授、马骏教授等在放疗中心开业两周年庆典上合影

破冰前行•开创门诊病房一体化的时代

预约的问题解决了,另一个问题开始突显出来。科室里一部分医生收治了病人却没有床位,只能四处协调安排床位,甚至把病人“塞”到医院急诊室的床位上。这也是一个放疗科积弊已久的历史问题,当时放疗科分为门诊治疗区和住院治疗区,一方面门诊治疗区的医生没有自己负责的床位,遇到需要住院治疗的患者只能干着急;另一方面,住院治疗区的医生负责的床位周转率又比较低,整个科室的诊疗流程不顺畅。

“穷则变,变则通,通则久”,喜欢研究《周易》的夏主任早在2015年初,刚刚上任没多久,就萌生了打破医生门诊和住院的分隔,推行门诊病房一体化的念头。当夏主任第一次在科务会上提出这个想法,“新官上任三把火,搞这么大动作”,科室一时议论纷纷。但是,夏主任坚信打破这个瓶颈是科室发展的必由之路。为科室发展的长远大计考虑,他丝毫没有气馁放弃,接下来的一段时间里,夏主任一有空就开始跟科室职工私聊科室的发展。一段时间的思想工作和一番“摸底式”的私聊后,夏主任基本心里有数了,“70%的人是支持的,30%的人还有疑虑”,门诊病房一体化的工作可以进一步推进了。在医务处的协助下,放疗科结束了建院以来门诊治疗和住院治疗两条线的老规矩,开始以主诊教授为基本单位,按患者比例和病种平均治疗时长将床位分配到每个主诊教授手中。

门诊病房一体化之后,放疗科开启了“前店后厂”的运行模式,迎来了新的发展。每一位主诊教授既负责门诊治疗也负责住院治疗,主诊教授可以灵活地安排达到出院要求的患者转出,收治急重症患者入院。科室床位周转率迅速提高,患者平均住院日从12天缩短到6天。此次制度的革新,对科室而言,床位资源、医疗资源的利用效率有了质的飞跃,对患者而言,急重症患者得到了及时的救治、住院患者的费用得到节约。

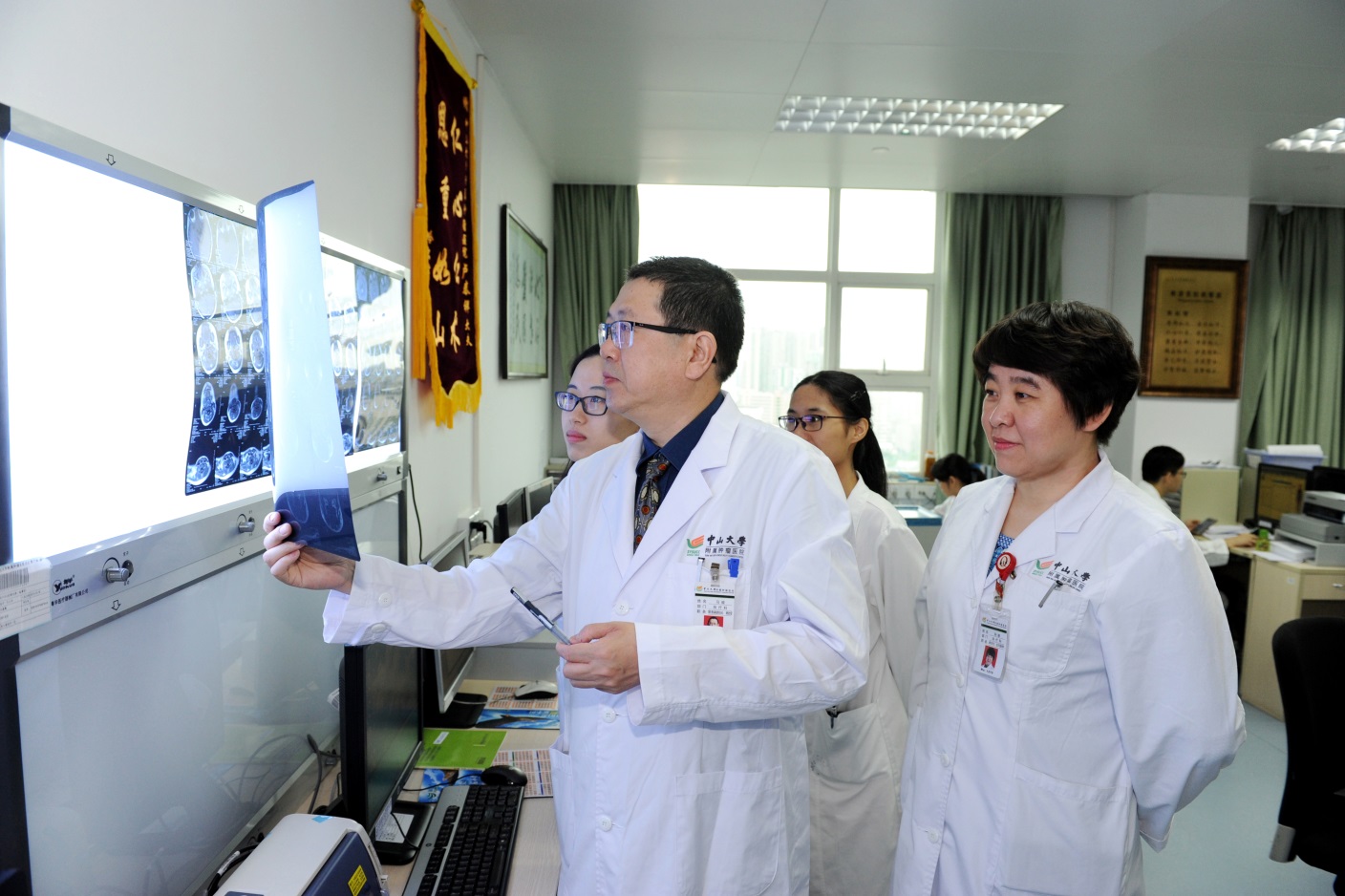

马骏教授、孙颖教授在放疗病房看诊

科学管理•设备分类为精准放疗护航

眼看着科室人员的积极性调动起来了,放疗中心那12台宝贝机器经常“罢工”拖慢效率的问题又暴露出来。当时12台机器,像老驴拉磨一样,每天三班倒满负荷运转,经常出现故障,一旦故障短则半天,长则达数日,都要停工检修,严重影响放射治疗排班。

根据多年放疗的临床经验,夏主任琢磨出一系列设备分类管理的办法。第一个,最佳性能的设备治疗最合适病种。举例而言TOMO虽好,但用它治疗早期鼻咽癌并不能充分发挥其优势,且占用时间长。因此按照不同的放疗需要,限制并规范放疗设备的选择是第一步,这样不但可以节约患者的治疗时间,还可以为患者节省医疗花费。

放疗高精尖设备螺旋断层放射治疗系统(TOMO)入驻放疗科, 刘孟忠教授接受广东卫视记者的采访

第二个办法是用主动保养代替被动检修。通过物理师精确的计量,科学合理压缩治疗时间,合理分配设备,见缝插针地进行主动保养,避免出现大修大整的情况。“就像打仗一样,不能全部士兵拉到前线冲锋,要留一支预备队,才能游刃有余”。对放疗设备而言,放疗科的物理师和工程师们就是设备们的“御用大夫”,他们起早贪黑,在一天的治疗开始之前就来到机房开始晨检,深夜所有的治疗结束之后继续维护。虽说放疗设备长得笨重,内部极其精细,在精准治疗中1%的偏差都会对患者带来100%的伤害,优化的计量方式可以缩短放疗时间,保证患者安全,维护设备运行。与医生不同,设备们的“御用大夫”在放疗科大团队里是一群“起得比鸡早,睡得比鬼晚”的无名英雄,他们在岗位上默默保证设备正常运行,确保放射剂量准确,照射角度无偏差,精准地为患者提供放射治疗。

华南地区首台核磁模拟MR放疗定位机技术团队部分成员

第三个办法是将性能相近的设备放在一起,一旦这台设备出现故障,可以尽快调整设备,避免延误患者治疗。

经过一番调教,12台设备变得“听话”多了,故障率明显下降,设备运作效率得到了很好的提升。从2015年12月开始,急诊、远处转移等的预约放疗已经可以做到不挑时间(晚班)、不挑设备的情况下,随到随做。如今,每天在放疗科预约的普通放疗患者高达1000人次,每天的治疗有条不紊地进行。患者在预约之后立即可以进入放疗流程,纳入MIP系统制定放疗计划。医生勾画完放疗靶区后MIP将患者信息流转给物理师设计放疗计划、优化计算三维放射剂量分布和设备的各种复杂的照射参数,使用仿真模体模拟治疗照射,测量验证计划结果后,系统将患者信息和放疗计划推送到治疗师和放疗设备准备治疗。整个过程历时1到2周,在MIP的调度下,放疗计划的制定井然有序、责任到人。

为肿瘤病人进行放射治疗

明者因时而变,知者随事而制。在历史的十字路口,墨守陈规将被时代淘汰,推陈出新才有新的机会。放疗科在中心强有力的支持下,中层班子团结一心,优势互补,带领300多名职工凝心聚力、攻坚克难、破除陈规,面向广大群众就医需求及科室不断发展的大势,因势而谋、因势而动、因势而进,一路走来,一路花开。而放疗科一次次积极顺应时势变化,在阵痛中谋求变革与发展所沉淀的可贵经验,将激励更多的专业科室积蓄勇气与智慧,突破困境,迎接公立医院的改革大潮。岁月流转,几经风雨不变的是健康所系、性命相托的医学誓言,回望时深深浅浅的足迹,抓铁有痕、踏石留印,记载着一点一滴的艰辛、坚持和努力。因时而变,常变常新,我中心放疗科因此勇立潮头,无愧于亚洲第一的放疗中心美誉!