18名医护鏖战15小时切下巨大肿瘤,马拉松式手术背后故事让人唏嘘

手术从下午开始,完成时太阳落下又升起,已经是第二天早上6时半了!近日,中山大学肿瘤防治中心多个科室18名医护人员鏖战15小时为一名胸腔骨巨细胞瘤患者成功拆下15厘米巨型“炸弹”!这场马拉松式的手术对医护人员的体力、心力都是巨大的挑战,而“跑”完全程的手术“总指挥”王晋教授走下手术台时因体力透支,已全身冒冷汗。

其实这台手术本可以不用这么长时间,背后的故事令人唏嘘,一切为了给患者更多“生机”、让患者术后生存质量更高、给患者省钱……生命至上,医护人员却把艰难留给了自己,“当病人的生命受到威胁,我们没有选择,只能拼了!”

形成胸腔巨大肿块的胸椎巨大肿瘤带来空前挑战

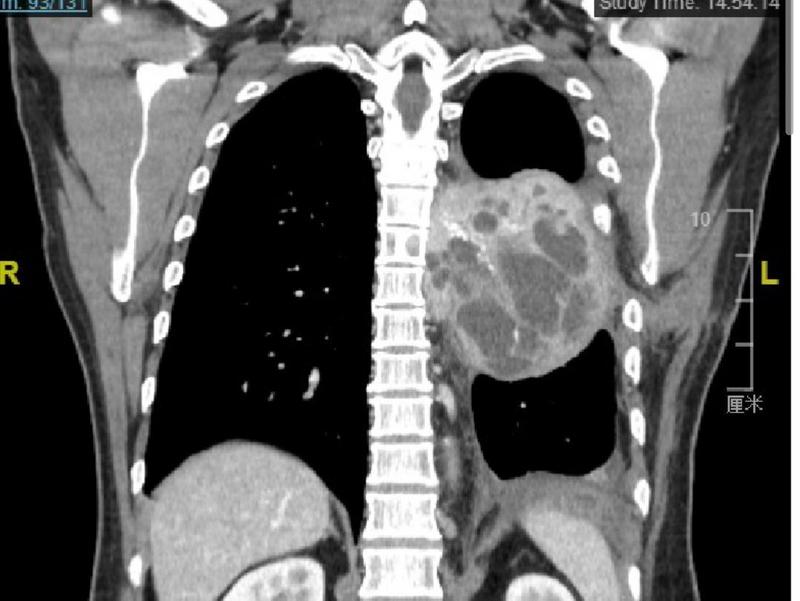

稍微活动就喘不过气的范师傅(化名)经历了百转千回的求医路,最终确诊为胸椎骨巨细胞瘤合并动脉瘤样骨囊肿,然而却因为肿瘤太大(14*15*18cm,菠萝大小,占据了左侧大部分胸腔)被多家医院婉拒了手术。

带着对生命的渴望,范师傅来了中山大学肿瘤防治中心黄埔院区,接诊的是骨与软组织科王晋教授。王晋教授进行了脊柱肿瘤多学科会诊(MDT),MDT专家团队讨论后认为,患者骨巨细胞瘤太大,且与胸主动脉、左下肺动静脉及支气管有粘连,贸然手术,风险极高,可先进行单克隆抗体新辅助治疗,再评估肿瘤情况。

经过2个月共5个疗程的单抗治疗后,复查结果显示,肿瘤有所缩小,更重要的是肿瘤内部形成了骨化,代表肿瘤变得硬了一些,更容易分离切除。

手术方案:一切为了患者,他们把艰难留给自己

MDT团队联合胸科和血管外科专家进行了缜密的术前评估,摆在他们面前有多个选择。

选择一:考虑到胸腔病灶与胸主动脉距离较近,术中分离可能损伤血管外膜,导致血管破裂或动脉瘤形成,如果术前预防性放置血管支架,手术难度会较低,手术时间则能省下至少2个小时,但患者需要多花费15万元。考虑到范师傅的经济压力,团队讨论后决定作为二期手术的术前备选方案。

选择二:患者此前做过胸腔手术,肺部粘连十分严重,加之肿瘤巨大,与左下肺动静脉和支气管关系密切,术中可尝试进行分离,如分离困难可将病灶处肺叶一并切除,但这也会给医生“省时省力”不少,至少能省下2个小时的手术时间,但患者可能会留下呼吸困难的后遗症,生活质量会大受影响。最终胸外科专家选择尽可能保留健康的肺叶。

选择三:肿瘤剥离出来至少要花费6个小时,为了安全起见,可先结束手术,二期再进行肿瘤的切除。但患者可能会面临每天会有多达2-3L的引流液。经过再三和胸科张旭教授讨论,王晋教授决定同期完成后路切除肿瘤,然后进行彻底止血,保障患者安全。

在每一个十字路前,他们的选择都是患者利益最大化,而把艰难留给了自己。

历时15小时,医患共同守望黎明

手术于当日下午4时许开始,骨与软组织科、胸外科、麻醉科、手术室、ICU的18名医护人员严阵以待。作为手术的主力军骨与软组织科医护为了避免疲劳作战,分为两个“战团”,可交替吃饭和做短暂休整。

手术麻醉科曾维安教授先开通多条静脉通道,建立动脉监测系统,时刻应对大出血的风险。

胸科张旭主任医师从前路开胸处理胸部大血管及肺部组织。与术前预想一样,患者肺部粘连十分严重,为了尽可能保住健康肺叶,张旭教授“像蚂蚁啮食一样”细细剥离,电刀划过,每一次分离组织,每一次结扎血管,都极大地挑战手术医生的耐性和意志力,也极其考验手术技巧和经验。经过6个小时的艰苦奋战,终于将肿瘤从胸主动脉、左下肺动静脉及肺组织中完整地剥离出来,手术已成功了一半!

时间也不知不觉到了深夜11时,但是后路肿瘤切除手术还需6-8个小时。王晋教授带领骨软科团队精细地操作着,从后路完整切除了胸椎病灶,没有人喊累,没有人要求休息。胸椎病灶处理完成后,刚下台休息不到四小时的张旭主任医师去而复返,再次上台对患者的左肺进行仔细的修补和彻底止血。

这场历经15个小时的接力战终于在黎明时分结束了,手术过程十分顺利,术后范师傅返回病房进行术后的监测。作为手术“总指挥”,王晋教授全程参与,当走下手术台时,他因体力透支,已全身冒冷汗,手术骨干唐清连副教授、朱小军副教授、卢金昌副教授、吴昊医生、宋国徽医生全程参与、通宵守护、同心奋斗。他说:“当病人的生命受到威胁,我们没有选择,整编队伍、齐心协力、一起拼!”

文/羊城晚报全媒体记者 陈辉 通讯员 赵现廷 陈鋆 文朝阳

原文 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 王沫依

校对 | 潘丽玲